La lombalgia cronica è la causa più frequente di disabilità muscolo-scheletrica con una prevalenza del 5% sull’intera popolazione. Spesso l’eziologia è multifattoriale e, proprio questa, è la causa di numerose visite specialistiche, errori diagnostici e chirurgia non indicata. In particolare la sindrome delle faccette articolari lombari è considerata una frequente ma spesso poco riconosciuta origine di lombalgia cronica. Secondo la International Association for the Study of Pain (IASP) la lombalgia cronica, dovuta alla sindrome delle faccette articolari, rappresenta da sola dal 15% al 45% circa del totale.

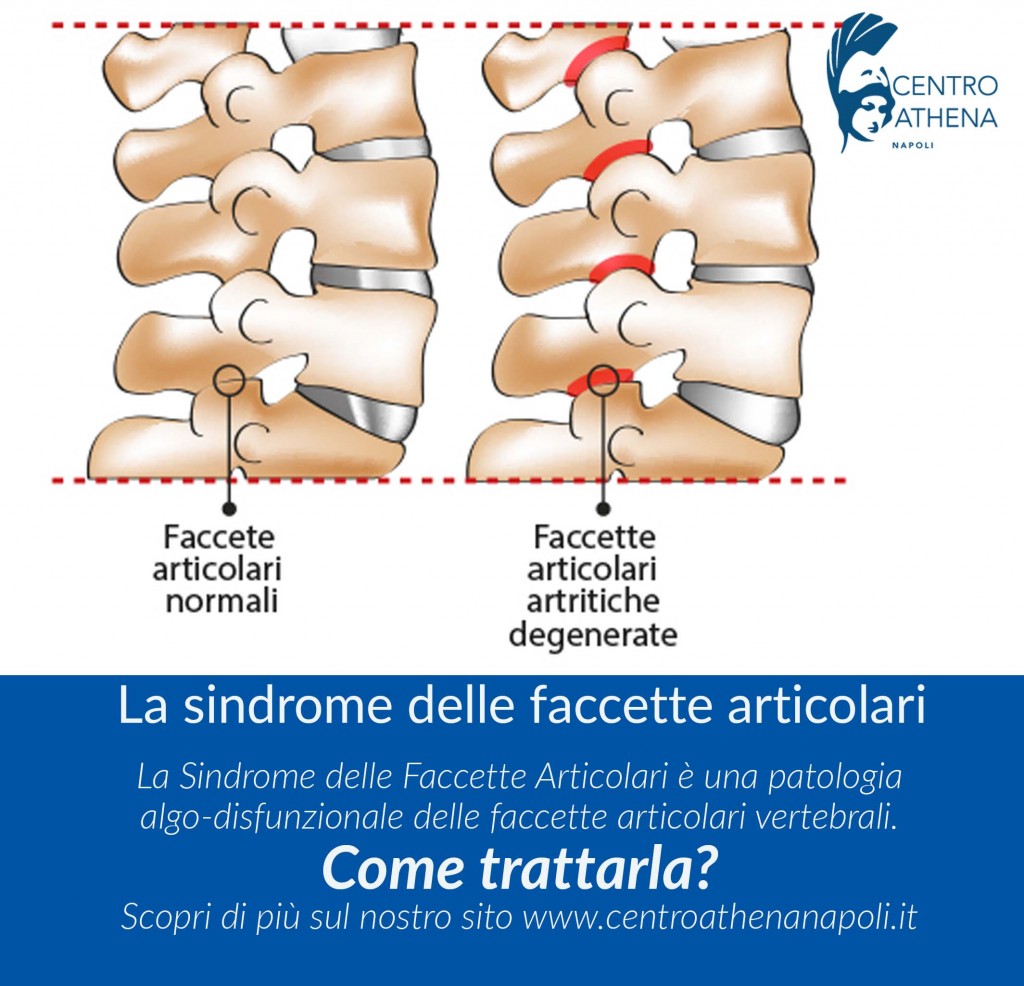

La Sindrome delle Faccette Articolari è una patologia algo-disfunzionale delle faccette articolari vertebrali, articolazioni che garantiscono la mobilità della colonna vertebrale. Il sovraccarico funzionale della faccetta articolare è la causa principale di tale disfunzione e può essere aggravato da fattori quali l’età, l’obesità, il lavoro sedentario, la scarsa attività fisica. In sostanza le faccette articolari sovrasollecitate iniziano a muoversi più di quanto sono progettate a fare, generando un dolore da ipermovimento. Il sintomo principale è la lombalgia, monolaterale o bilaterale, ossia il classico mal di schiena, che si esacerba coi movimenti del busto. Raramente la sindrome faccettale da una irradiazione all’arto inferiore a meno che non vi sia una patologia concomitante compressiva sulle radici nervose. Tale sintomatologia entra in diagnosi differenziale con numerose altre patologie a carico della colonna vertebrale, quali le spondilolistesi, la stenosi lombare, le ernie discali ecc, le quali hanno cortei sintomatologici spesso più complessi e che, è bene dirlo, sono anche più frequenti.

La diagnosi prevede un attento esame clinico e l’esecuzione di esami radiologici mirati. Il primo esame da eseguire è la RX lombosacrale in proiezioni statiche e dinamiche; tale esame permette di individuare innanzitutto l’allineamento del tratto lombare, la presenza di instabilità vertebrali conclamate e la presenza di alterazioni artrosiche a carico delle faccette articolari. L’esame deve poi essere completato dalla RMN la quale permette innanzitutto di escludere patologie discali o osteoartrosiche più avanzate, permette di analizzare la disfunzionalità delle faccette mediante la misurazione del liquido al loro interno, permette di classificare il grado di osteoartrite delle faccette stesse mediante una specifica classificazione. L’esame diagnostico principe è il test antalgico sulle faccette articolari che si esegue mediante infiltrazione dell’articolazione con anestetico e cortisone; tale esame, che deve essere eseguito in mani esperte, è diagnostico se l’infiltrazione permette la risoluzione del dolore. Dal momento che in questo tipo di patologia l‘articolazione si muove più di quanto dovrebbe in relazione al carico fisiologico, l’evoluzione di tale patologia è per forza di cose progressiva: i rischi sono quelli di sviluppare a distanza di tempo una forma artrosica più grave quale ad esempio la spondilolistesi degenerativa o la stenosi del canale lombare. La cura della sindrome faccettale è strettamente correlata alla corretta diagnosi e nel caso in cui vi sia diagnosi certa di sindrome faccettale le opzioni di trattamento sono fondamentalmente tre:

Il Trattamento conservativo: può essere eseguito attraverso la rieducazione posturale individuale, le terapie antalgiche fiscihe (tecar e laser terapia, ionoforesi, Correnti antalgiche etc..) e il nuoto, con l’obiettivo di ridurre le tensioni muscolari, ridurre il carico sulle faccette articolari e migliorare la mobilità.

Trattamento con radiofrequenza: una volta che il test antalgico risulta positivo, si può eseguire la termoablazione con radiofrequenza della faccetta articolare, andando ad eseguire una lesione del ramo nervoso tributario della faccetta articolare attraverso un elettrodo inserito in anestesia locale sotto controllo radiologico. È una procedura sicura in mani esperte che non richiede ricovero, tuttavia questo trattamento può non essere definitivo e portare alla ricomparsa dei sintomi a distanza di mesi (per cui possono essere necessarie diverse applicazioni), ma soprattutto risulta un trattamento sintomatico che agisce esclusivamente sul dolore, ma che non tratta in nessun modo la patologia di base responsabile della sindrome, ossia l’ipermobilità articolare. Perciò, anche in questo caso, è bene seguire comunque un percorso di riabilitazione studiato ad hoc sul paziente e sulle sue condizioni specifiche.

Infatti i risultati della radiofrequenza tendono a diminuire progressivamente con il passare del tempo, soprattutto quando non vengono adottate terapie complementari di rieducazione motoria

Trattamento chirurgico: la chirurgia in questi casi ha come obiettivo il trattamento dell’ipermobilità della faccetta articolare secondo il principio per cui, eliminando la mobilità patologica, si elimina il dolore e si tratta l’ipermobilità responsabile della sindrome. Le tecniche chirurgiche a disposizione vanno dalle classiche stabilizzazioni con viti e barre, che si possono eseguire con tecniche open o percutaneo-mininvasive, alle stabilizzazioni di recente introduzione quali quelle con fissatori interfaccettali o transfaccettali, che in casi selezionati, garantiscono una completa risoluzione del dolore con tempi chirurgici e di recupero estremamente ridotti.